コーノのドリッパーは、ドリッパーの中でもかなり玄人向けの印象で、ちょっと手が出しにくかった。

けど、やや初心者寄りとなった『MDN』というタイプがあったので使ってみました。

コーノは円錐ドリッパーの元祖ともいわれ、深煎りをより深く、どっしり淹れたいときにおすすめのドリッパー。

KōNO(コーノ)とは?

KōNO(コーノ)は1925年創業のコーヒー豆の焙煎加工やコーヒー器具を扱っているメーカー。

2025年には創業100年目に突入した老舗中の老舗。

私も最近気づいたんですが、オンラインストアでは焙煎豆も購入でき、

実験器具のような見た目をした「コーヒーサイフォン」の元祖であると同時に、円錐型ドリッパーの生みの親とも言われている。

そして、コーヒーの持ち味を素直に引き出すという点を意識し、”ペーパーでネルに近い味わいを再現する”というコンセプトの「名門フィルター」は、根強い人気のあるドリッパー

お湯を”線”ではなく”点”で落として抽出する「コーノ式」と呼ばれる淹れ方も特徴的です。

ちなみに、組み合わせるペーパーは純正がおすすめ。

円錐型のペーパーであれば基本的にどれでも互換性はあるけど、味のバランスとクリアさが違う。

KōNO名門フィルター『MDN』

コーノの名門フィルターには3種類のタイプがあり、玄人向けだった「MD」をリニューアルし、やや難易度が下がったのが「MDN」。

より初心者向けに改良された最も初心者向けな「MDK」とプロ向けの「MD」の中間にあたる存在。

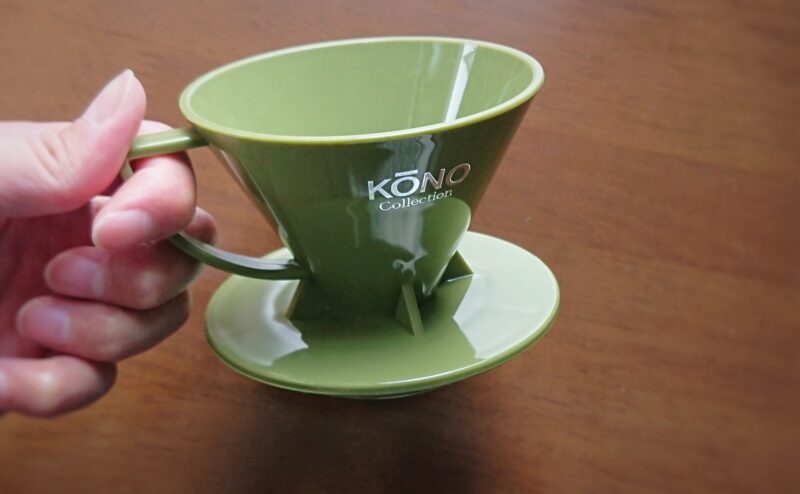

私が買ったのは1~2杯用のMDN-21(2022年秋モデルカラー)

底の抽出穴はMDよりやや狭くなっていて、3種の中で中間。

コーノ式ドリッパーの特徴は、コーヒーの旨味を最大限に引き出し、かつ雑味やエグミのないクリアな味わいが出せる点。

粉の層を厚くできる円錐型の特性を活かし、ゆっくりお湯を落とすことで、しっかりコーヒーエキスを抽出できる。

前半ゆっくり後半素早くというコーノ式の淹れ方に合わせた作りになっていて、じっくり時間をかける深煎りとの相性もいい。

抽出を促すリブは底付近のみ。

上までないのは後半に満水にする淹れ方をした際に、脇から泡の成分(アクなど)が漏れ出ないようにするため。

MDNで淹れたコーヒーの味

せっかくなのでコーノ式にチャレンジしてみます。

あまり自身がないので、珈琲考具の極細ポットの力を借りて。

(かなり細く注げます)

コーノ式は、まず中心にポタポタと点滴でお湯を落とす。

蒸らしはなし。

下のカップに薄っすらとコーヒーが溜まるまで続けます。(目安は30~60秒)

今度はお湯を細い線に変えて、500円玉くらいの範囲を注いでいく。

カップに1/3ほど溜まったら湯量と範囲を徐々に増やしていき、

2/3ほど溜まったら一気にお湯を注いで、ドリッパー内を満水にする。

(足りない場合は、注ぎ足して満水状態を維持します)

普通のドリッパーであれば雑味が入ってしまうけれど、表面の泡は脇から漏れずに留まり続ける感じになって下に落ちない。

(ここでリブが活きてくる)

全量溜まったら、お湯が残ってるうちにドリッパーを外して出来上がり。

まず感じたのは、ドッシリとした苦味。

そして丸みのある口当たり。

フラワードリッパーで淹れたときに少し似ています。

後半荒々しく淹れたのにそんなに雑味を感じず、むしろクリアな印象です。

抽出の難所は、やはり最初の点滴フェーズ。

点滴状態を維持するのが難しく、ドッとお湯が出てしまったり、点滴が途切れてしまったりするので気を抜けない。

何度か点滴を切らしてしまったけど、それなりに美味しく淹れられたんじゃないかと思います。

ハリオ V60との違い

非常によく似たドリッパーの「ハリオ V60」

大きな違いはリブ。

V60は一番上まであるのに対し、MDNは底から約3cmのところまで。

また、V60は渦巻型なのに対してMDNは直線型。

本数は12本で同じ。

ただ、V60は上部に短めのリブが追加されている。

底穴はV60の方が大きく、よりスピード感が意識されている印象。

なので、

- 普通の淹れ方をする、浅煎り~中煎りを淹れるならV60、

- コーノ式の淹れ方を最大限活かしたい、深煎りを淹れるならMDN

というような使い分けが良いのかな思います。

コメント